陆海空间(烟台)信息技术有限公司

15801018805

山东省烟台市海阳市凤城街道卫星数据产业园

李德仁,中国航天公益形象大使,武汉大学教授、博士生导师,中国科学院院士,中国工程院院士,德国斯图加特大学博士,瑞士苏黎世联邦理工学院名誉博士,国际著名测绘遥感学家。现任武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室学术委员会名誉主任,地球空间信息技术协同创新中心主任,武汉•中国光谷首席科学家。曾获国家科学技术进步奖、何梁何利奖以及国际上的多个重要奖项。6月24日,获得2023年度国家最高科学技术奖。

李德仁院士是我国遥感测绘领域的战略科学家,1963年毕业于武汉测绘学院(后更名武汉测绘科技大学,2000年并入武汉大学)航空摄影测量系。

1978年,国家恢复研究生招生,李德仁成为了我国航空摄影测量与遥感专家王之卓院士的学生,并于1982年前往联邦德国深造。在波恩大学首创被命名为“李德仁方法”的从验后方差估计导出粗差定位的选权迭代法,在斯图加特大学,用两年半的时间就解决了关于误差可区分性理论的测量学的百年难题,并获得了斯图加特大学历史上最高的论文得分,至今无人超越。

随着李德仁在学术界的名声逐渐显露,多家国外科研机构向他伸出了“橄榄枝”。在高薪的待遇面前,李德仁没有心动,毅然选择了回到祖国,用学到的知识回报养育自己的这片土地。“中国人要为自己的国家干活。科学没有国界,科学家是有国界的。中国科学家为中国服务,理所当然。”

李德仁回国后到母校任教,致力于推进我国测绘、地理信息和遥感、导航基础理论和科技创新;尤其是推进国家高分辨率对地观测系统等重大专项(工程)策划、论证、立项和实施,组织攻克了航天遥感全球高精度定位、数据高精度处理与制图等系列核心技术,参与发起和推动研制、建成了我国高精度高分辨率对地观测体系,积极倡导定位、导航、授时、遥感、通信(PNTRC)融合,发展通导遥一体化天基信息实时服务系统(“东方慧眼”工程)和时空信息大数据增值服务,实现我国航天遥感的跨越式发展。

2010年,经国务院批准,高分辨率对地观测系统重大专项全面启动实施。李德仁作为高分专项专家委员会副主任和专项副总师,领导参与了该专项的顶层设计,并带领团队开展了高精度数据处理技术攻关,经过10年建设,实现了我国遥感卫星系统的自主可控。

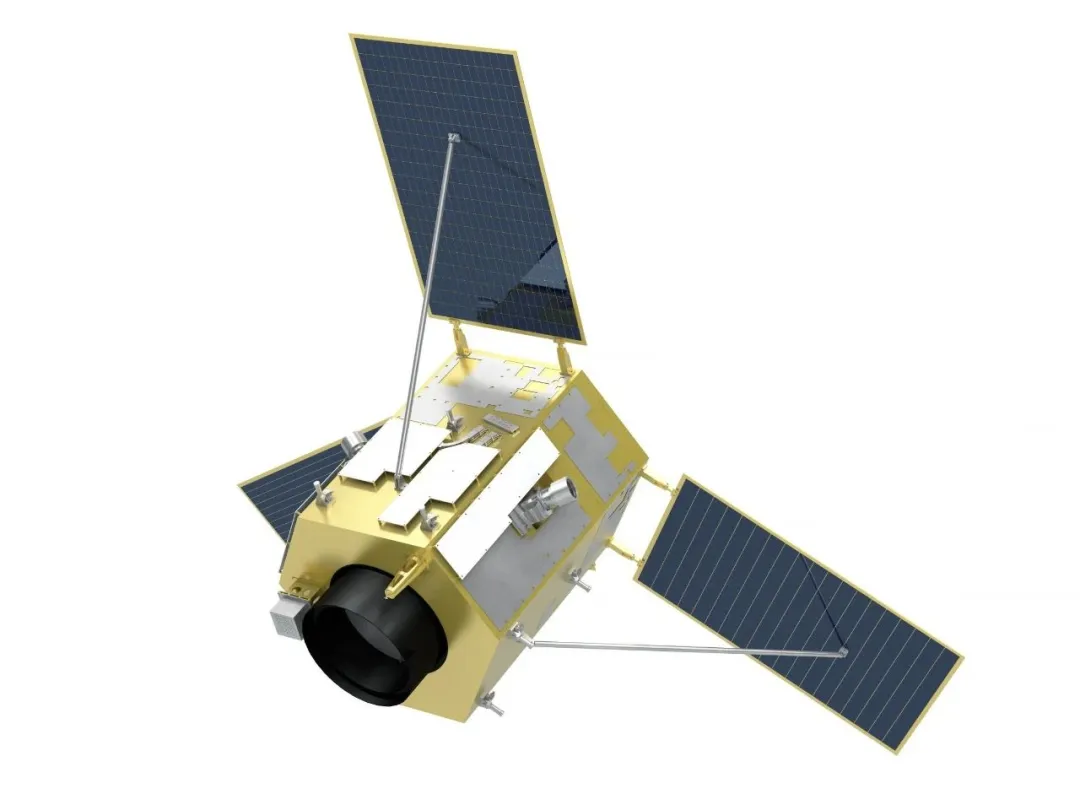

从2013年4月首颗“高分一号”卫星发射成功到今天,高分专项已成功发射14颗卫星,每颗都具备独特的观测能力,涵盖了光学、雷达、红外、高光谱等多种技术类型,拉动了新一代国家空间基础设施的建设,也为我国航天产业的蓬勃发展做好了技术和人才储备。

李德仁表示,做了10年,他们把中国的光学遥感的分辨率提高到0.5米。“满足了国家国防建设、经济建设和大众老百姓的需要,也支撑了联合国可持续发展目标的实现。”

李德仁说,遥感卫星通俗地讲就是给卫星装上了看地球的眼睛,它可以从太空看地球表面的任何地方,看得越清晰,获得的可用信息就越多。遥感技术的用途十分广泛,从城市规划、农业管理、气象预警、灾害监测到国防建设等领域,无不与遥感技术息息相关。

近年来,李德仁带领团队积极开展通信、导航、遥感一体化天基信息实时服务系统关键技术攻关,并同步启动了珞珈系列科学试验卫星工程,目前已经研制发射了四颗珞珈系列卫星。经过这些年的不懈努力,中国遥感卫星看地球更清晰了。

7月1日,李德仁回到他工作的武汉大学,给师生们做了《爱我中华 科技报国》的主题报告。同时,他宣布了自己下一个五年计划,到2030年时,他要带领科研团队建成一个拥有252颗卫星的“东方慧眼”“智能遥感”卫星星座,让全球更多的人享受中国卫星带来的优质服务。这个“星座”由四种卫星组成,跟通信卫星、导航卫星连在一起,可用于农业、交通、采矿、海运、智慧城市、智慧农村等,构成一个对地观测网。

陆海空间(烟台)信息技术有限公司

15801018805

山东省烟台市海阳市凤城街道卫星数据产业园